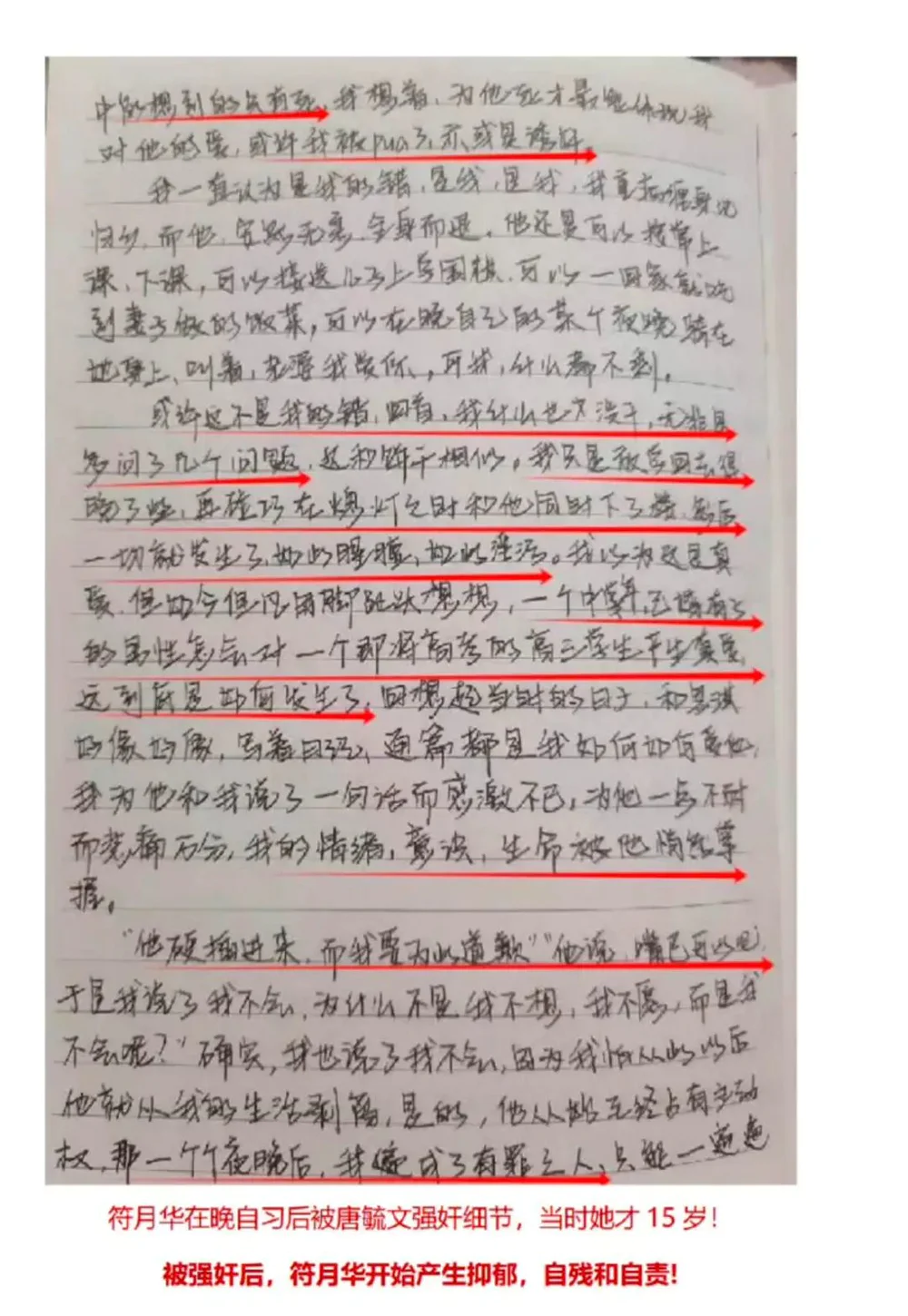

2月10日,社交媒体流传的一封实名举报信指控广西一名高中教师唐毓文对未成年学生符月华进行情感操控,并实施性侵,导致符月华长期抑郁,自杀身亡。她的日记中多次引用《房思琪的初恋乐园》(后述将缩写为《房思琪》),这让《房思琪》被再度推到风口浪尖。

百色女孩日记

本次舆论中,批评者给《房思琪》打上两个标签:“艳尸文学”和“弱女叙事”。“艳尸文学”的批判强调房思琪被塑造为“凄美而具有审美价值”的死亡形象。小说将暴力包裹在“美”的语言中,女性的痛苦被过度浪漫化,甚至在某种程度上迎合了男性凝视。

而“弱女叙事”则侧重于《房思琪》呈现的受害者形象过于软弱被动,不仅不反抗,反而“沉溺于痛苦”。《房思琪》的批评者认为,这种“弱女叙事”会强化社会对女性的刻板印象,使女性更难真正摆脱受害身份,甚至让受害者进一步内化创伤。她们倡导受害者应该向外愤怒,而不是向内自毁。

引起争议的微博

类似的争论每隔一段时间就会迎来一波讨论热潮,这印证了正反双方观点的生命力。虽然我们总说事情越辩越明,但互联网是个七嘴八舌的地方,一方面,论点重复出现又被稀释于信息流;另一方面,有价值的问题涌现,但在网络骂战中容易被强烈的情绪和言辞覆盖,失去深入展开的机会,各自都以对方“不可理喻”的印象收尾。因此我们想在这里做一个不那么碎片的探讨。

我们想要聊聊:

被打上艳尸标签的“前辈”:虐女桥段的痛与快

三文:首先,我们需要定义一下所谓的“艳尸文学”和“弱女文学”。“弱女叙事”指以女性的脆弱、无助、受害、悲剧结局为核心的叙事方式。而“艳尸文学”是比弱女叙事更极端的表达,指的是文本将女性身体/情感/精神的死亡装扮成美丽的图景。虽然弱女叙事中的女性主角也缺乏主体能动性,但艳尸文学还多了一层将受害者的痛苦以美学化的方式呈现,给读者带来享乐,让女性苦难成为“可供消费的艺术”。

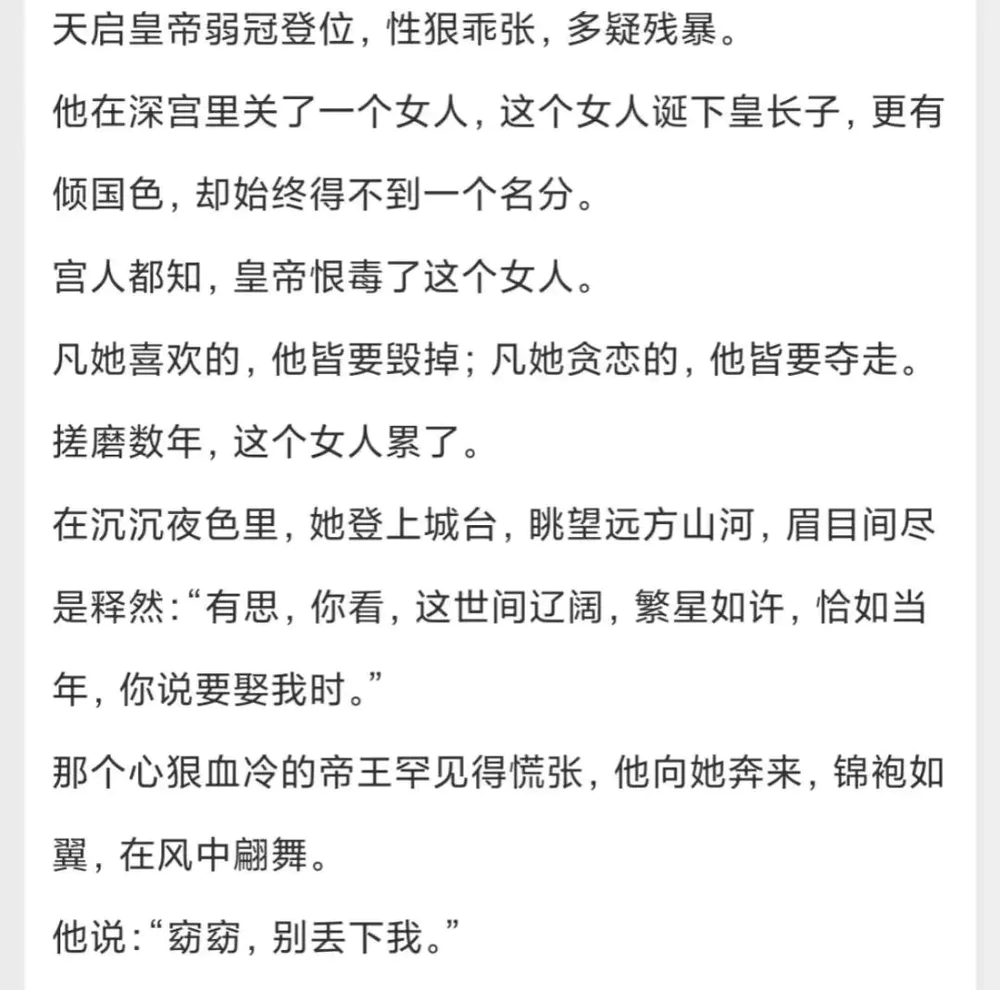

在延展到《房思琪》这个更有争议的特例之前,我们可以先谈谈网文/短剧/影视剧中广泛存在,且更加可以被毋庸置疑地放在弱女/艳尸文学范畴中的典型例子。

比如,很多网文会前期高强度虐女,后半段造孽的男主幡然醒悟。读者心脏抽抽痛,但大脑也抽抽爽,因而这种内容总能斩获流量。最近两年短剧兴起,这种桥段被反复验证为有效套路,受众在痛苦中享乐几乎是摊在明面上的。

我有的时候会想象作者的英姿,如何单手打着字渐入佳境地开启毒酒、假死、病重、误会、囚禁等剧情;

晋江小说一本虐女文的简介

而读者翻了两百页终于等到锤子落下,窝在被子里灯一关,看得嗷嗷哭。这类文本提供了一种可控的痛苦,就像自/wei一样,是自我主导的快感。现实中情绪复杂且难以控制,但虚构的虐女文让人可以反复体验固定痛点,且每次都能收获一种近乎甜蜜的补偿,有相似的情绪释放。

孙漫漫:三文很好地概括了弱女/艳尸文学的特征,在把女性苦难当成风景的文化里,有一个明显的女频男频区别。

追妻火葬场是女性磕的糖,张艺谋导演的《第二十条》是老登凝视下的虐,这两者所服务的受众心理大不相同,但又有千丝万缕的联系——主动把自己打扮成艳尸的女性内化了权力上位者对自己的凝视。

男频中的虐女往往和性凝视挂钩,剧情里女性遭受的惩罚或虐待总是性暴力,即使不是性暴力镜头,也总去性化女性受伤的身体。

《第二十条》里,对施害者轻轻掠过,镜头强调的是女角色挣扎的双腿和破碎的衣服,观众被刺激的注意力显然不指向恶性带来的苦难,被调动的情绪显然也不是面对不公时的愤怒。

这波对《房思琪》的再次讨论可以放在近两年中国女权主义者对弱女、虐女作品批判的大趋势里看。

2023年,博主@祛魅发的帖子《强暴镜头不要对着受害者拍》引起了大范围的讨论。

2024年,电影《满江红》《第二十条》,和《默杀》都引起了女性观众的批判,“#性暴力的展示不是必须的#词条也一度登上热搜。常年在刑侦剧古装剧里作为流量密码的虐女镜头终于成为一个话题,引发了关注。这是女性主义的胜利。

当然,在被女人的主体之眼审视之前,“虐女作品”在营销海报是“展现女性的苦难”,“弱女表达”在社交媒体上的tag是#破碎感。“弱女”、“虐女”,这是女权主义者发明的新词汇,帮助我们重新审视在荧幕上的假意展现困境但实则服务于男性欲望的女性受害者。

父权的镜头语言性化并以此消费女性身体不是什么新鲜事,而在女频网文里,自我凝视的艳尸文学为什么流行就更加复杂。

“神坛”上的《房思琪》,如何被打为“弱女/艳尸文学”?

三文:那么,为什么成为“尸体”会变成女性受众的爽点?在艳尸叙事中,死亡让角色成为了一个凝固的、绝对的自我。仍拿虐女网文/剧集做个例子,尸体无可辩驳,死亡不可撼动,留下活人苦苦挣扎悔恨,曾站在高位施压的男主在尸体前反而变得渺小。女性读者或许从中能品味出一种另类的赋权。

再加之剧情中总有较为分明的对错,虐女爽文还提供了站在道德高地一览众山小的酸爽风味。例如,在女主死亡后,男主会进入一种抱着骨灰盒又哭又叫的自我攻击阶段:“天呐!我都对她做了些什么!”“我错了,失去了她才发觉自己那么爱她!”——“我”虽然死了,但“我”也赢了。

因此,艳尸文学的核心之一是尸体的“象征性升华”,女性形象从一个活生生的个体,转化为不可更改的象征。

“艳尸”除了“尸”,还有“艳”字。即使是被虐至死,影视化呈现时也会用美学手法强化其视觉冲击力:没有疮疤、没有淤青,妆容精致甚至穿着华服,镜头摇过去,血泊里漂过一张静谧的面孔。血泊,只是装扮的一部分,与更白一号的粉底相映成趣。

“艳尸”,正是这两个字的组合让它变成张力十足的词。“尸”意味着死亡和腐朽,而“艳”字底下却是鲜亮、生机、美、极致的魅力。连在一起去看则揭开了艳尸文学的另一核心:女性作为“尸体”触达了她“魅力的巅峰”。

《房思琪》与网文文本之间有着明确的分界,但如果要并置两者,其中有一些相似的气息需要被仔细分辨。房思琪是一个出生于小资家庭,面容姣好而身体纤弱的文学少女。在文本内她被侵犯者、社会、家人作为一个物件来看待;在文本外,她的痛苦变成了一种文本性的“艺术对象”被读者观看。她是绮丽笔触下被凝视的“弱女”,被多种因素推动一步步走向凋败——这些元素基本符合前文对“弱女叙事”的定义,但我难以将它划入“艳尸文学”。

究其原因,讽刺的口吻贯穿《房思琪》的全文,美的她塑造,丑的她也撕开。“弱女”房思琪并未化作一具“唯美”的尸体,在小说余韵中,她的“尸气”让人想把整个世界呕出来。

那么,《房思琪》为什么能带给读者(尤其是有相似创伤的女性)享乐呢?

尽管有大量的引进文学涉及创伤叙事,这些作品仍然带有异文化的痕迹,它们的故事不是中文读者的现实。反观中文本土写作,讨论性暴力的严肃文学作品稀缺,《房思琪》几乎成为“未成年人遭受性别暴力”话题下的默认文本,被迫作为在此文化背景下有类似经历的人“唯一”可参照对象。它被孤立地放大,却又不是疗愈之书。

有类似创伤的受害者阅读这本书后,可能会感到极大的共鸣,带来短暂的情感释放,让她们意识到:“原来我的痛苦是可以被书写的。”心理状态较稳定、有一定支持系统的创伤者或许会从这里出发开启她的行动。但对另一部分人来说,这种确认感是短暂的安慰,如果她的处境没有任何改善,这种共鸣可能会变成一种“长期沉溺”或陷入灾难性思维难以自拔。

《房思琪》提供了一个场域,让受害者得以认同并再度体验自己的创伤。但这种“重温”可能并非为了摆脱痛苦,而是化作某种对创伤本身的执着。现实生活中,受害者的声音被外界压抑,身边可能也没有容易通达的支持系统(如心理治疗资源)。因此,很多时候她们需要为自己贴创口贴,但这又撞上了某种人性的“弱点”:触碰伤口所带来的不仅是强烈的疼痛,也是同样强烈的存在感。人可能会为此迷路一般地围着伤口打转,既确认了自己的存在,又在确认中逐渐失去希望。

也就是说,当《房思琪》作为唯一的代表被推上“神坛”时,也意味着一个揭露和批判的文本被期待着承担起超出自身的责任:即要去提供指引。同时,受害者本身的心理弱点又在隐隐发热,在阅读小说后不断暗示和回顾自己的创伤,变得更加灰败。