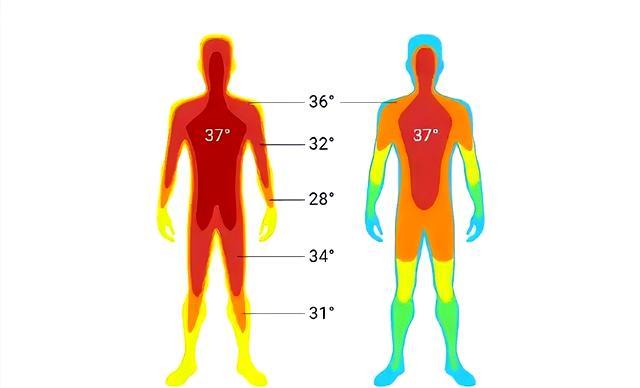

不是37℃!多项研究发现,人类体温37℃成历史,体温低意味着什么!在科学研究不断深入的当下,许多曾被视为定论的观点正经历重新审视与修正,人类体温的变化便是其中之一。人体平均温度为37℃这一认知曾在很长时间内被广泛接受,并被载入教科书。1851年,德国内科医生卡尔·文德利希对25,000名患者进行了体温测量,确定了这一数值,为后续医学研究奠定了基础。

进入现代社会后,科学家们通过大量研究进一步探索人体体温的奥秘。《eLife》期刊上的一项研究搜集了美国677,423份体温数据,时间跨度从1862年至1930年、1971年至1975年以及2007年至2017年。研究结果表明,21世纪出生的男性体温相较于19世纪的男性降低了0.59℃,女性则低了0.32℃。这一发现引发了科学界的广泛关注,众多研究者纷纷开展实验进行验证。

人体热量产生源于新陈代谢。食物进入体内后,被分解为葡萄糖等小分子物质并运送至细胞中。在细胞内,葡萄糖与其他营养成分发生氧化反应,生成三磷酸腺苷(ATP),其分解时会释放出热量。这些热量是“生命燃料”,一旦匮乏,生命活动将难以正常进行。

探讨人体温度为何定为37℃,酶在其中发挥着关键作用。研究表明,酶在37℃时活性最强。若温度过高或过低,酶的活性都会受到抑制,导致身体出现多种不良反应。因此,37℃并非随意设定,而是人类生理活动的适宜温度,能够保障新陈代谢的高效运转。